ひとりごと(ブログ)カテゴリ

月別一覧

ショッピングカート

カートは空です。

|

ホーム |

ひとりごと(ブログ)

ひとりごと(ブログ)

記事検索

ひとりごと(ブログ):2333件

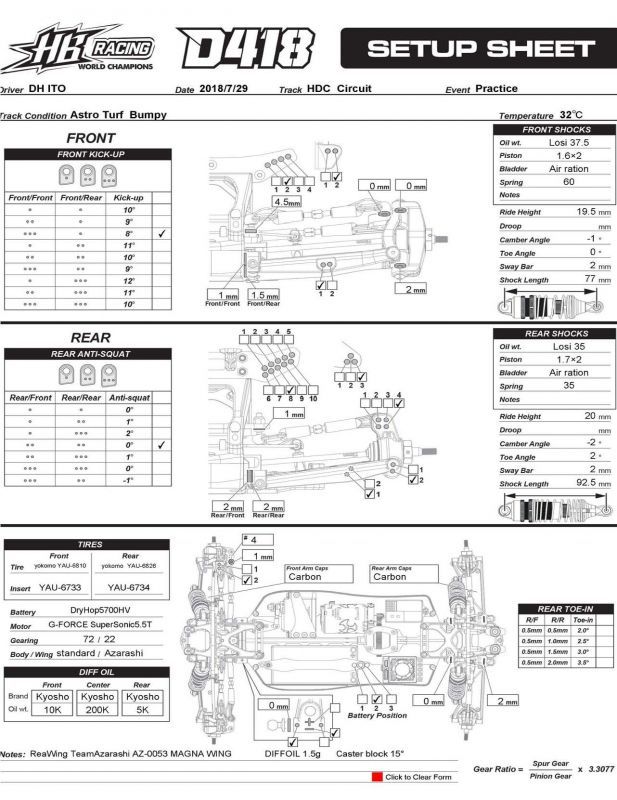

HDCでテスト ③

HDCでテスト ②

HDCでテスト ①

20180723雑談

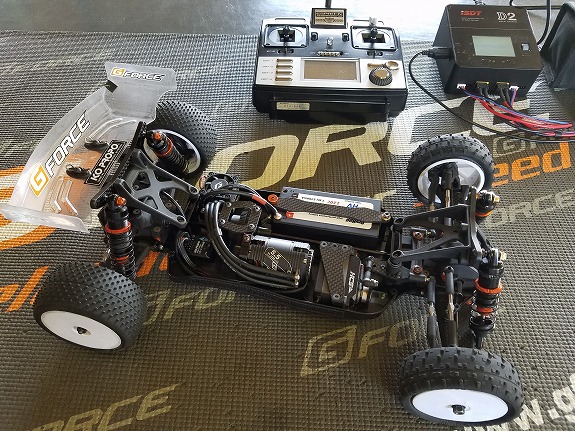

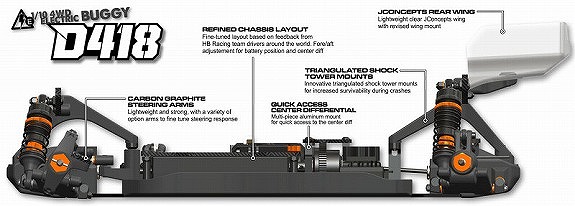

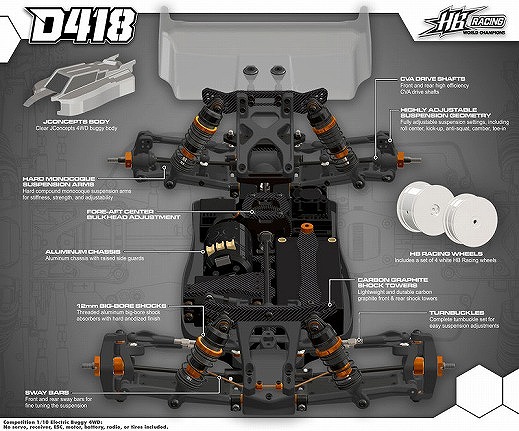

D418 ③

D418 ②

D418 ①

D418発売

20180710雑談

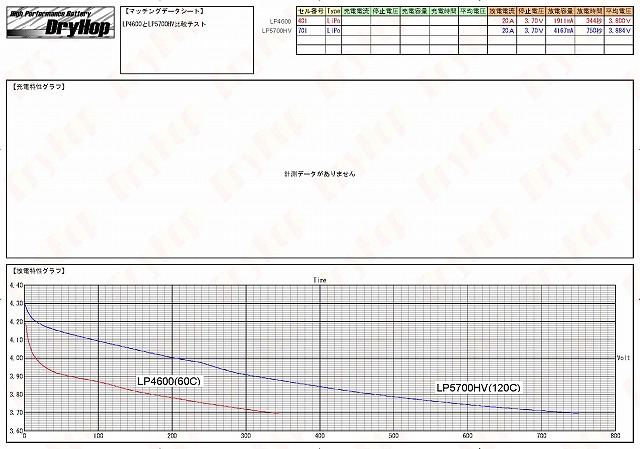

LP4600とLP5700HV比較

20180704雑談

ストックコンバット

20180621雑談

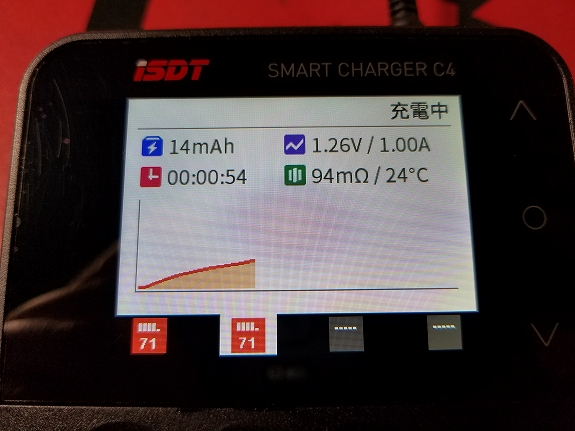

iSDT C4

HDCオフロードレース ラウンド65

HDC行ってきました

20180521雑談

20180514雑談

HDCサーキット

シンタニ定期レースに参戦

|