ひとりごと(ブログ)カテゴリ

月別一覧

ショッピングカート

カートは空です。

|

ホーム |

ひとりごと(ブログ)

ひとりごと(ブログ)

記事検索

ひとりごと(ブログ):2333件

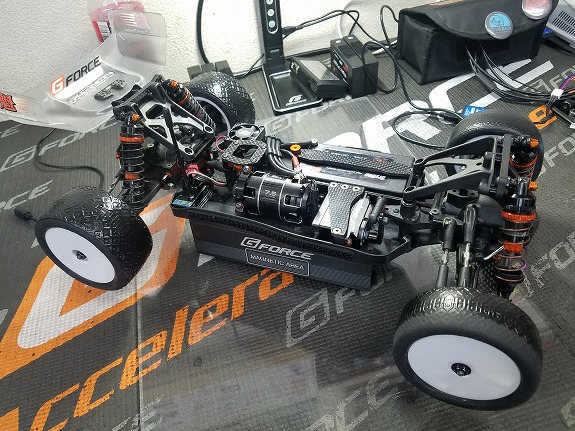

トップフォースEVO

PRピニオンギヤ

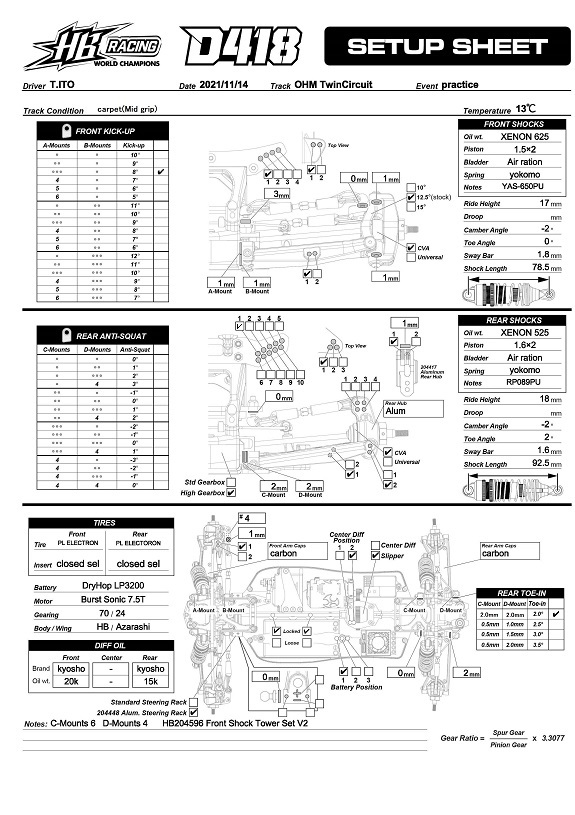

ツインサーキット最終戦

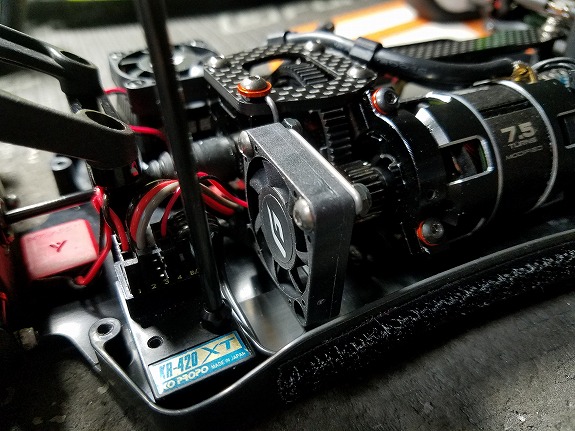

BS-X4S

12月5日練習&セッティング

11月28日の練習

D318

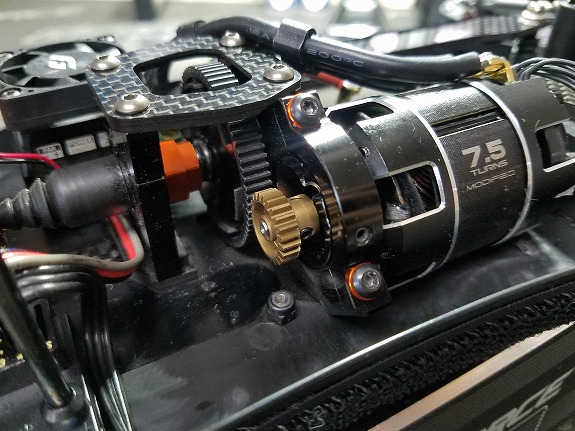

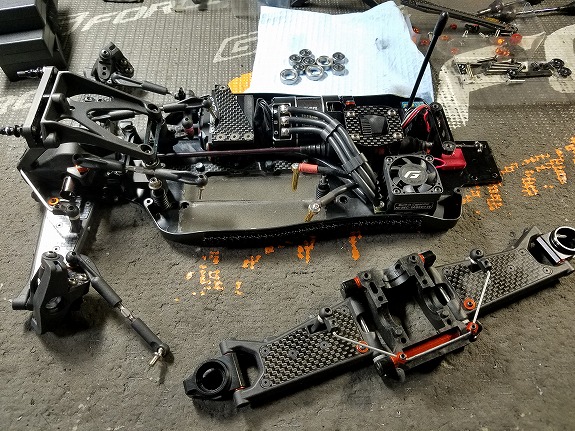

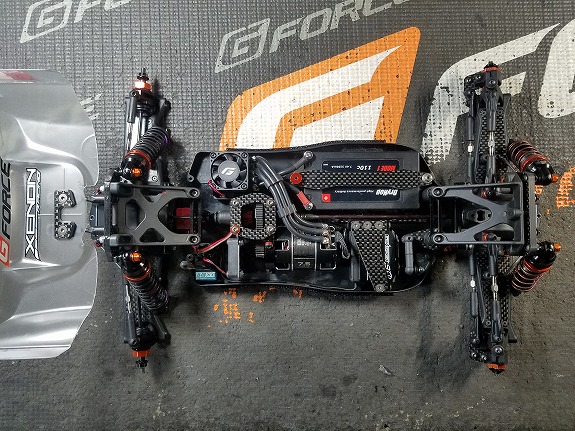

D418

バギーチャンプ修理

シリンダー内のダンパーオイル

追記

D418メンテ

オームツインサーキットオフロードコースOPEN!

オオタキ カウンタック LP400

オームツインサーキット

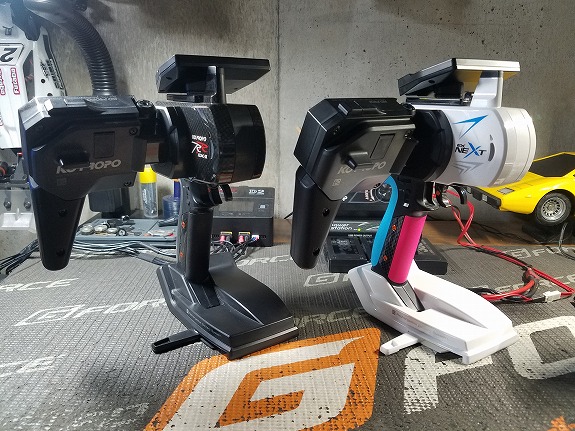

STユニットスティックタイプ

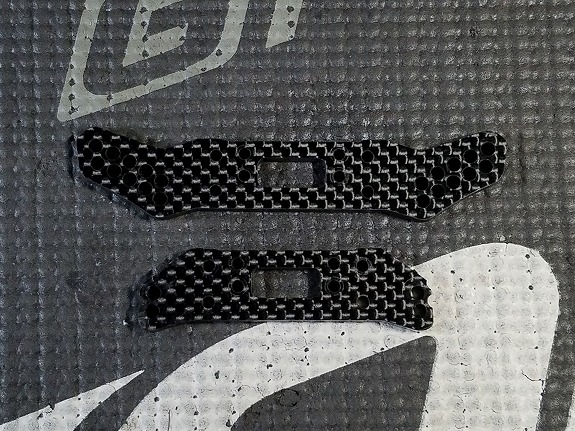

D418 Fダンパーステー

オームツインサーキットオフロードコース改修開始!

D418にストックモーターを搭載する例

D418ダンパー

|